浜野佐知監督インタビュー『男社会に喧嘩を売って半世紀!女性監督のピンク映画人生!!』第2回

第2回『女が監督を目指す道』

【1.若松プロ】

工藤:上京して、写真専門学校に入られたのが18歳ですよね?

浜野:そう。御茶ノ水にあった東京写真専門学院ってとこでね。映画学校があれば入りたかったけど、その頃は映画の専門学校もなかったからね。撮影所が学校代わりだったんだろうけど、さっきも言ったように大手の映画会社の演出部の採用条件は「大卒・男子」だからね。「高卒・女子」の私には監督修行の道なんか、初めから無かったんだよね。

工藤:一応、大手映画会社に願書は出したんですか?

浜野:出さない。だってはなから資格が無いもの。写専の学生寮が千葉の中山競馬場の近くにあったんだけど、土日になるとTV局の中継車が寮の前を通るんだよ。それで競馬場まで追っかけて行って、カメラマンとかに「私、映画界に入りたいんですけど、どこか就職出来るところありませんか?」って聞いて回って、ほとんど相手にされなかったけどさ(笑)。一人だけ「国際放映に電話してみたら?」って教えてくれる人がいてね、電話したら、「女が現場に入りたいならスクリプターかヘアメイクだな」って言われて、「私、監督になりたいんです」って言ったらガチャン(笑)。

工藤:涙ぐましい努力ですねえ。

浜野:だって、女だから監督になれないって言われて、あ、そうですかって引き下がれないよ。かえって闘志が湧くよね(笑)。コンチクショー、何が何でも監督になってやるって決めたけど、現実は八方塞がり。静岡に戻ってコマーシャルフォトスタジオに就職したけど、やっぱり映画を諦めきれなくてね。上京して渋谷に三畳の部屋を借りて、一日中映画館に入り浸りでね、新宿で観た「金瓶梅」(1968年・若松孝二監督)っていう映画のクレジットに「製作・若松プロダクション」ってあるのを見つけてさ、若松プロも若松孝二(映画監督・映画プロデューサー、1936~2012)も知らなかったけど、とにかく行ってみようと思って、映画館の電話帳で調べて電話したら、「女の助監督なんかいらない」って(笑)。でも、せっかく見つけた製作会社なんだからさ、その足で押しかけて行った。当然追い返されたけど、とにかく毎日通って事務所の掃除をしたり、スタッフの靴下洗ったりして3か月くらい経った頃かな、大和屋竺さん(脚本家・映画監督、1937~1993)が、「若ちゃん、これからの日本映画界に、女の監督が一人くらいいてもいいんじゃないの」って言ってくれてね、若松さんは大和屋さんに頭があがらないから、「あっちゃんがそういうなら、まあいいか」ってしぶしぶ承知してくれたんだよね。

工藤:大和屋さんは、若松プロの映画の主要なシナリオを書いてたんですよね。

浜野:シナリオだけじゃなくて、取材とかインタビューで若松さんの話すことはほとんど大和屋さんか足立さん(足立正生、映画監督・脚本家、1936~)が原稿書いてた。だから、大和屋さんと足立さんは「若松プロの頭脳」って言われてたんだよ。

工藤:最初、足立正生監督の『性遊戯』(1969年公開)という映画の現場に付かれたんですね?

浜野: もう準備に入ってたからね。演出部は、チーフがガイラ(小水一男、映画監督)でセカンドがオバケ(秋山未知汚、俳優、映画監督)。

助監督を始めた頃の浜野監督

浜野:とりあえず私はサードで、カチンコ担当。それまでカチンコなんか叩いたことないから、オバケに教わって、一日中練習してたら、「うるさいっ! 屋上でやれっ!」って若松さんに怒られた(笑)。とにかく必死だった。やっと夢が叶ったんだから。

工藤:サード助監督って、カチンコもらうと凄く嬉しいですよね。日活だと、多摩川の河川敷の鉄橋の下で練習します(笑)。

浜野:右手の中指にタコが出来るよね(笑)。足立組のロケ現場は、東京近郊の一軒家で、スタッフの実家かなんかだったと思うんだけど、合宿でね、私は女優さんと同じ部屋で寝たんだけど、夜中に男優がやって来て、女優さんとセックス始めちゃってさ。もう、びっくりしてね、現場を飛び出しちゃったのよ。それで、若松さんに「どんな事情があるにせよ、助監督が現場を放棄するのは助監督失格だ」って怒られて、「納得できません!」って勢いで若松プロを辞めちゃったのよ。ずっと後になって、若松さんと監督協会なんかで会うと、「お前さあ、1日しかいなかったんだから若松プロ出身のような顔してんじゃねえよ」って言われたけど、いや、してませんっ、て(笑)。

工藤:今では考えられませんが、昔の現場ではそういう事があったんですね。

浜野:うん。ピンク業界全体が乱れてた感はあったんじゃないかな。監督と女優とか、芸能事務所の社長と女優とかね。ここでは言えないような話も知ってるけどね。

だけど、今考えると、若松プロの映画って、ピンク映画じゃないよね。反体制、反権力、反逆の映画だよね。だから、女もセックスもそのための道具だったような気がする。『性遊戯』にも「女は単に男を受け止める壺であればいい」っていうセリフがあったしさ、女を何だと思っとるんじゃ!って感じだよね(笑)。

工藤:足立さんに話を聞いた事があるんですが、ストーリーの最後には女性が勝つような展開を脚本では心がけていたとおっしゃつてましたが?

浜野:そう? もっとも私当時のピンク映画ってほとんど観てないのよね。成人映画館に観に行く勇気もなかったし(笑)。足立さんの『幽閉者 テロリスト』(2007年)や若松さんの『実録・連合赤軍あさま山荘への道程』(2008年)と『キャタピラー』(2010年)は観たけど、女の描き方がね、この人たち、女のこと何にも知らねえなって心底思ったけどね(笑)。

工藤:足立監督や、若松監督にそんな事言えるのは浜野監督だけですね(笑)。

浜野:『止められるか、俺たちを』(2018年公開、監督 白石和彌)も私から見たら嘘っぽかったしね(笑)。

工藤:あらら!(笑)。

浜野:若松さんは優しくて女に理解があるし、若松プロも和気藹々としてるし、何だか青春映画になっちゃってるものね。私が辞めてからの若松プロを知る人たちが作ったんだから、若松さんも変わったのかも知れないけど、何だか牙を抜かれた人になっちゃってる(笑)。良くも悪くも、熱に浮かされたようなあの闘争の時代を背景にしないと若松プロは描けないような気がするけどね。

工藤:実際に経験した人にしか分からない感覚なんでしょうね。

浜野:ただ、今振り返ってみると若松プロがやっぱり私のスタートだったよね。大和屋さんがいなかったら、今の私は無いと思うしね。大和屋さんが亡くなったあと、95年に「女正月」っていう女性映画人の懇親会で大和屋さんの奥さん、日活のスクリプターだった人だけど、大和屋叡子さんと会う機会があったのね。その時、亡くなってから出版された大和屋さんの映画論集「悪魔に委ねよ」(1994年・ワイズ出版)を「浜野さんに読んでもらうのが、大和屋が一番喜ぶと思う」ってプレゼントしてくれたの。

『悪魔に委ねよ』表紙

『悪魔に委ねよ』背表紙

浜野:若松プロを出てから大和屋さんと会う機会も無かったのに、これはうれしかった。本の帯に若松さんが「大和屋竺と足立正生がいなければ、いまの自分は存在しないだろう」って書いてるけど、私もそう。大和屋さんには感謝してる。

【2.スタッフとしての飛躍】

工藤:若松プロを出た後、色々な組に付くようになった訳ですよね?

浜野:そう。『性遊戯』のスタッフでカメラマンの伊藤英男さんの助手に斉藤雅則(久我剛)さんって人がいてね、私を助監督見習いとしていろんな現場に連れてってくれるようになったの。でも、最初についたのが武田有生監督の『好色一代 無法松』(1969年・六邦映画)でね、これがもう、すさまじい現場で(笑)。

工藤:どんな現場だったんですか?

浜野:イジメ、セクハラの雨嵐(笑)。真冬の山の中のロケだったんだけど、熱出してフラフラしてたら、「役に立たない女なんか要らない!」って言われて、雪の降る夜中に一人で歩いて町の救急病院に行って、「朝までに熱の下がる注射をしてください」って頼んで呆れられたり(笑)。主役の無法松がコンちゃん(港雄一)だったんだけど、現場で用もないのに「おい、駆け出し女助監督!」とか呼ぶわけよ。傍に行くと、いきなり自分の浴衣をめくって、もろ出しよ(笑)。夜中に酔っ払ったスタッフに襲われないように包丁抱いて寝たりとかね。何をトチ狂ったか、ピンク映画に迷い込んできた監督希望の女の子、なんていいオモチャだったんだろうけどね。

工藤:包丁を抱いてとか、凄まじいですね!それでも、現場をやり抜く根性が凄い!!

浜野:セクハラやパワハラなんて言葉もなかった時代だからね。理不尽な目に合えば合うほど、絶対に監督になってイジメ返してやるからな、って思ってた(笑)。逆に優しかったのが本木壮二郎監督(映画プロデューサー・映画監督、1914~1977)でね、本木さんは当時プロ鷹(株式会社プロダクション鷹)で撮ってたんだけど、とにかく女好きっていうか、私が傍にいると機嫌がよくてさ(笑)、現場移動の時なんか、私の手を握って離さないのよ。もちろん、女優さんにも優しくてね、カラミで男優の手だけ映るカットなんか、自分が男優の替わりに女優さんのオッパイやお尻を触ったりね(笑)。だけど、女優さんが嫌がることは絶対にしなかったから、女優さんたちには好かれてたみたい。カラミの撮り方も優しかったしね。本木さんのカラミの撮り方はすごく勉強になった。私にとってカラミのお師匠さんは本木さん。芝居の演出を教えてくれたのは梅沢薫監督(映画監督、1934~1998)だった。梅沢組に就く頃は、私もセカンドに昇格しててね、チーフが中村幻児さんだったんだけど、とにかく現場でケンカばかりしてた(笑)。

工藤:どうしてですか?

浜野:私が幻児さんの言うことを聞かなかったからね(笑)。私、梅沢組では「おかあちゃん」って呼ばれてたんだけど、梅沢監督がことあるごとに「幻児はどう思う? おかあちゃんはどう思う?」って聞くわけよ。三回に一回くらいは私の意見が通って、そりゃあ張り切っちゃうよね。梅沢さんには「箸一つ、飯の盛り方一つで、その人物の背景が分かる」って徹底的に教えられたからね。自前で小道具用意したりして、助監督の仕事が面白くてたまらなかった。幻児さんにしてみればうっとおしいセカンドだっただろうけどね(笑)。その後、お互いに監督になって、幻児さんが雄プロを立ち上げてからは何本か雄プロで監督させてもらったり、「映像塾」に講師で呼んでもらったり、結構仲良くしてもらったけどね。

工藤:私も中村幻児監督には監督協会の委員会活動でお世話になりました。中村幻児監督と浜野監督のチーフ、セカンドとは強力な布陣でしたね。

浜野:幻児さんが監督になってから、私がチーフでずっと梅沢組についてたんだけど、ある日、青年群像の大井由次さんってプロデューサーから、いきなり電話がかかってきてね、「プロデューサーになる気はないか?」って聞かれたのよ。

工藤:ほう、プロデューサーに。

浜野:私は「監督になります」って答えたんだけど、そうしたら「そうか、三年我慢しろ、そうしたら監督にしてやる」って言われてね。それで青年群像の専属になったの。大井さんは、私が女だから声をかけたんだと思う。いつも「監督はお父さん、制作主任はお母さん」って言ってたからね。プロデュ―サー補として現場を仕切りながら、スタッフやキャストを母親のような目で見て気配りしてやってくれ、っていうことだったんだよね。当時はさ、撮影期間も1週間くらいあったしね、クランクインの前日にドンと百万円位渡されて、「頼んだぞ」って言われれば、やっぱり信頼関係は構築されていくよね。青年群像のためなら死んでもいいと思って頑張ったもの(笑)。

工藤:死んでもいいとは!それほど、大切な場所だった訳ですね!!

浜野:だって、女の私が初めて自分の思い通りに現場を動かすことが出来るんだよ。

プロデュ―サー直属の部下となれば、セクハラもパワハラもなくなったしね(笑)。大井さんはもともとTVのプロデューサーだったのね。だから青年群像の監督はほとんどTVの監督でね、難波敏夫さんと唐順棋さんって監督がメインだったけど、二人で共同の監督名を使ったりね。大井さんは、ピンク映画にTVドラマの“安く、早く”という方法論を持ち込んだんだよね。でも、そういう作り方はすごく勉強になった。今私が自主制作で撮るときに、「日本で一番安く、早く、撮れる監督だ」って豪語してるのは(笑)、この時の経験があるからなのよね。

工藤:なるほど。

浜野:大井さんには脚本も勉強させてもらったしね。青年群像では、企画は大井さんが立てて、シナリオライターが書いたホンを予算とかスケジュールに合わせて直すんだけど、大井さんの自宅、っていっても荻窪のアパートでさ、隣の部屋で奥さんと子供が寝てる居間で、二人で徹夜して直してね。大井さんには「ホン直しの天才」っておだてられたけど、私にとっても構成とかセリフの間とか、すごく勉強になった。それと、監督たちは本業のTVの仕事があるから、スケジュールが合わないときは現場だけやって帰っちゃうこともあってね、仕上げのアフレコやダビングを私がやったりしたんだけど、それも監督修行になったんだよね。

【3.監督デビュー】

浜野:青年群像に入って2年くらいたった頃、私が23歳の時だったんだけど、クランクインの朝に監督が来ない、というアクシデントがあってね、監督以外は全員集合してるし、さあ、どうする?って時に大井さんからいきなり監督を命じられたのよ。大井さんとしては、ここで(スタッフ、キャストを)バラすより、私に監督をさせた方が損害は少ない、と踏んだんだろうね。「ホンもスケジュールも予算も全部把握しているのはお前だけだ」って言われたけど、そりゃあ小道具集めたり、ロケセット探したり、衣装の用意なんかはしても、カット割りなんかしてないわけよ。迷ってたら大井さんが「サチ、ピンチヒッターでもホームランは打てるぞ」って言ったんだよね。それで、私も、これはチャンスなんだ、って決心してね、大井さんから「次は必ず正式にデビューさせる」っていう約束を取りつけて撮ったのよ。

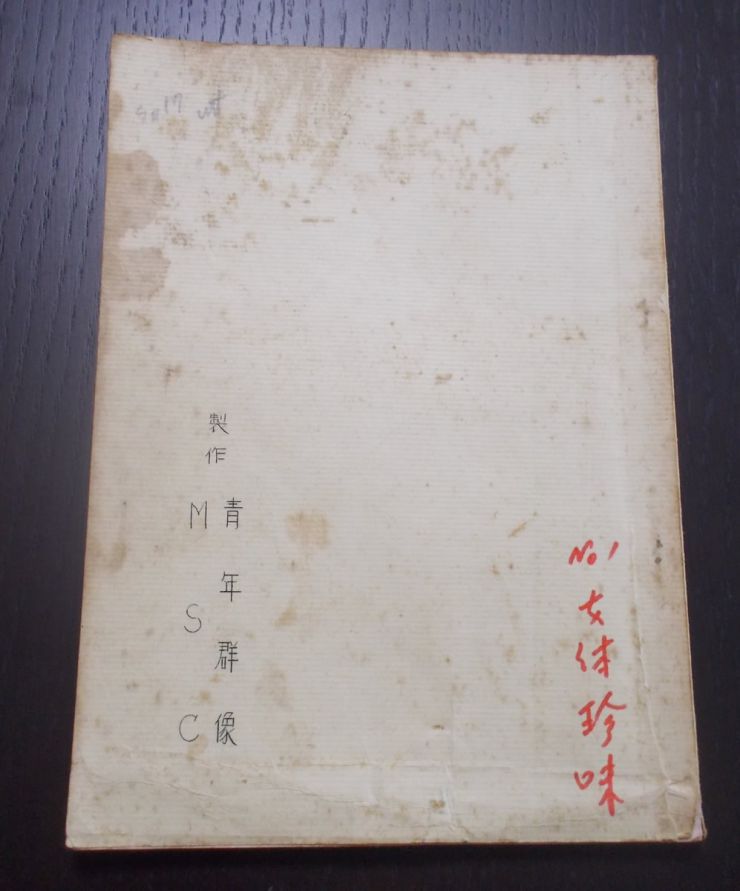

工藤:それが、1972年2月公開の『女体珍味』(ミリオンフィルム、監督 浜佐知子)ではありませんか?

浜野:うん、そうみたい。私はてっきり逃げた監督の名前で公開されたと思ってたんだけどね。でも、なんで「浜佐知子」になったんだろう?(笑)

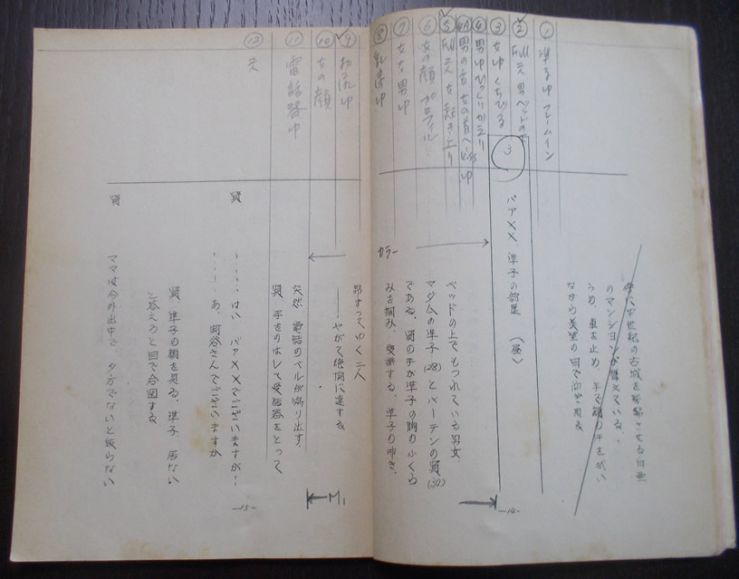

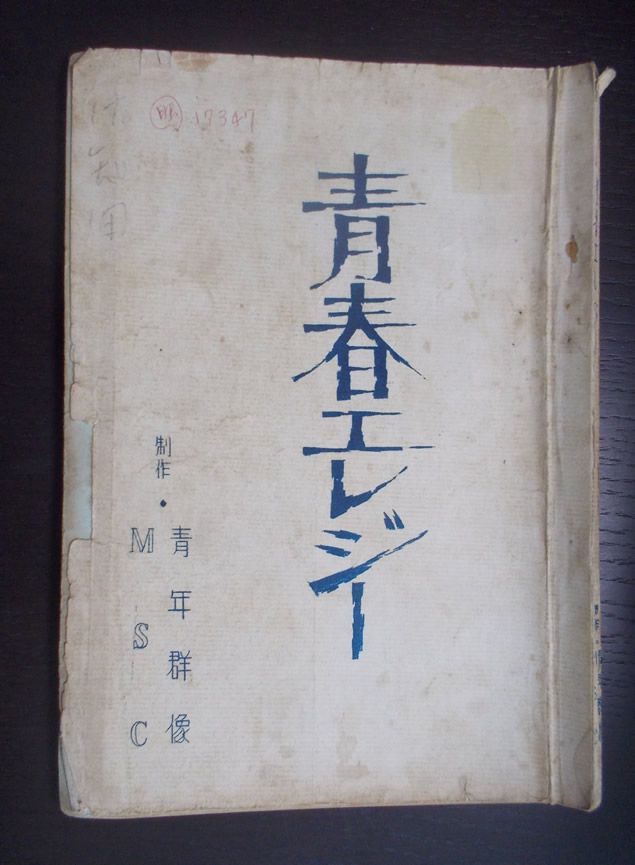

『女体珍味』台本

『女体珍味』初めてのカラミのカット割り

工藤:浜野佐知名義の最初は1972年9月公開の『17歳 すきすき族』(ミリオンフィルム)ですよね。

浜野:うん。大井さんが約束を守ってくれてね、半年後くらいに脚本・監督で撮らせてくれたの。私はそれがデビュー作のつもりだけどね。

『17歳 すきすき族』ポスター

工藤:『17歳 すきすき族』というのはどんな映画だったんですか?本格的には第一作という事で、ずいぶん思いを込めたんでしょうか?

浜野:結構色々揉めた映画でね(笑)。とにかく“帯、クルクル、アレーッ”(笑)がピンク映画の芝居だと思っている女優は使いたくなかったの。当時、フーテンって呼ばれた若者たちがいてね、彼らのたまり場だった風月堂(名曲喫茶、かつて新宿三越の裏手にあった)で、キスム南というインド人とのハーフの女の子を探して主役にしたのよ。社会からはぐれた不良たちの青春群像、って話だったけど、最初はね、『17歳 好き者族』という題名だったの。私の脚本は『青春エレジー』なんだけどね(笑)。

工藤:『青春エレジー』ですか。思い入れたっぷりですね(笑)。

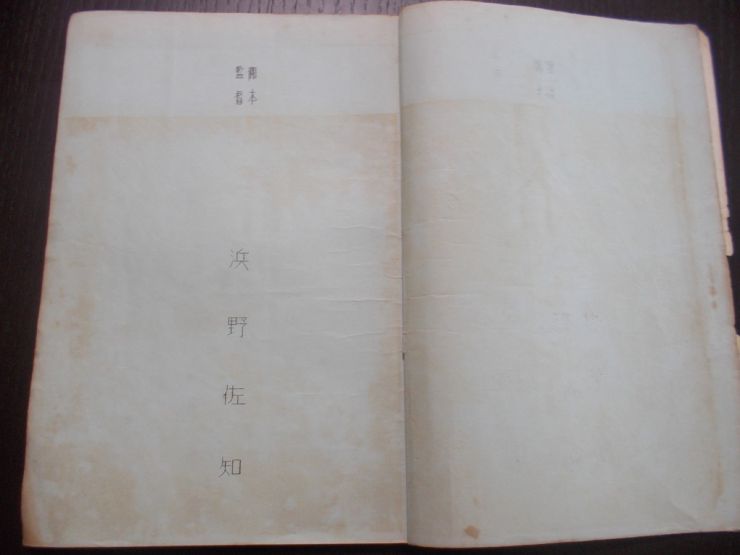

『青春エレジー』台本

『青春エレジー』監督・脚本クレジット

浜野:青臭すぎて恥ずかしいよね(笑)。公開タイトルは“好き者”という言葉が映倫を通らなくてね、それで、“すきすき族”になったみたい。私も「好き者」よりは「すきすき」の方がよかったけどね(笑)。ストーリーは、キスム南ちゃん演じる17歳でバージンの女子高生が、母親と色々な葛藤があって自立を目指すんだけど、初めてのセックスで自分から服を脱いで、男に向かって「やろうよ」と言うセリフがあるのね。その「やろうよ」というセリフが配給会社で問題になってさ、女が「やろうよ」なんて言ったら、お客が興奮するわけが無い、って。

工藤:えっ!そうですか?興奮しそうですけど。

浜野:だって、当時は、「いやよ、いやよ」と言いながら、無理やり股を開かされちゃうのがエロかったんだよ。女は恥ずかしがるもんだ、という。

工藤:あっ、そうか、そうか。

浜野:そのくせ、突っ込めばすぐアヘッ!って喘ぐしさ(笑)。だいたい、いきなり突っ込まれたって感じるわけねえだろう、ちゃんと濡れるように愛撫しろよ、ってもんだよね(笑)。で、「私は女の子側からのセックスを撮りたいんです」って主張したんだけど、はぁ? 何言ってんだ、よね(笑)。

工藤:なるほど。

浜野:私が「やろうよ」ってセリフに拘るものだから、大井さんも困っちゃったんだろうね、「サチ、セリフなんて現場でいくらでも変わるだろ」って(笑)。とりあえず、ここは騙してでも収めろ、ってことだよね。それで、台本からはそのセリフを削って、現場では言わせたという(笑)。でもさ、揉めたからこそ、私は「ピンク映画を私の生涯の仕事にする」って決めたんだよ。男どものばかげた妄想なんかに付き合っちゃいられねえ、絶対に私はピンク映画で、女の手に、女の性を取り戻すぞ、ってね。

工藤:うーん。凄い事ですね。その時すでに、生涯一貫したテーマが出来たという事ですね。

浜野:じゃなきゃ、ピンクやる意味ないものね。だってさ、メジャーはやくざ映画か、寅さんか、男が主役の青春もの、でしょ? セックスやるんならピンク映画しかないじゃん。お客は女のハダカを観に来るんだから、堂々と女を主人公に出来るしね。

工藤:はい、そうですよね。

浜野:と言っても、デビューした時は、私、まだ、23だったからね。セックスにそんなに詳しくないしさ(笑)。飼ってた猫をひっくり返して、脚を引っ張ったり、股を開いたりして、体位を研究して現場に行くんだけど、男優に「無理ですよ、そんな体位出来ません」とか言われて。「そうか、猫は(体が)柔らかいけど、人間は硬いのか」と(笑)。

工藤:なるほど、23才の女の子が猫とそんな事をやってた訳ですね(笑)。

浜野:まあ、ナメられるよね。国分二郎(俳優、1944~1983)なんか「次のカットは感じてる国分さんのアップで」って言ったら、「なんで男のアップなんか撮るんだよ、男はいちいち感じてる顔なんかしないんだよっ」とかキレられるしね(笑)。「ピストンする男の尻のアップ」って言っても、「客は男の汚ねえ尻なんか観たくないんだよっ」って拒否られちゃうしね。でもさ、当時の映倫の規定では乳首も観せられなかったからね。腰の位置だって正常位や女性上位だと相手の膝の上だから、ピストンさせなきゃ、セックスしてんだか何だか分からないよね(笑)。

工藤:それは、本当に大変でしたね。

第3回『初監督の頃』は、デビュー当時のピンク映画界の状況、今日まで監督・脚本コンビを続ける山崎邦紀氏との出会い、満を持してのエクセスフィルムでの監督開始など、ますます疾風怒濤の展開です!乞うご期待!!

*本文中に掲載した写真は、浜野監督に提供して頂きました。